Im Jahre 1936 wurde ich als fünftes Kind der Eheleute Josef und Adele Falkenberg geb. Kick geboren.

Unsere Mutter stammte aus Blatzheim.

Meine vier Geschwister waren Heinz, Hilde, Christine und Hubert (besser bekannt als Hujo).

Unser Elternhaus (heute Gereonstrasse 121) war an der Straße von Vettweiß nach Froitzheim, direkt gegenüber dem Sportplatz, gelegen. Da es in unmittelbarer Nähe zu unserem Heim keine häuslichen Bebauungen gab, hatten wir rundum freie Sicht.

Es fühlte sich an, als lebte unsere Familie auf einer friedlichen, fast unberührten Insel. Dieser Zustand sollte sich im Jahre 1939, mit Beginn des Krieges, ändern und mit andauernder Kriegszeit eine oftmals hektische Betriebsamkeit erleben.

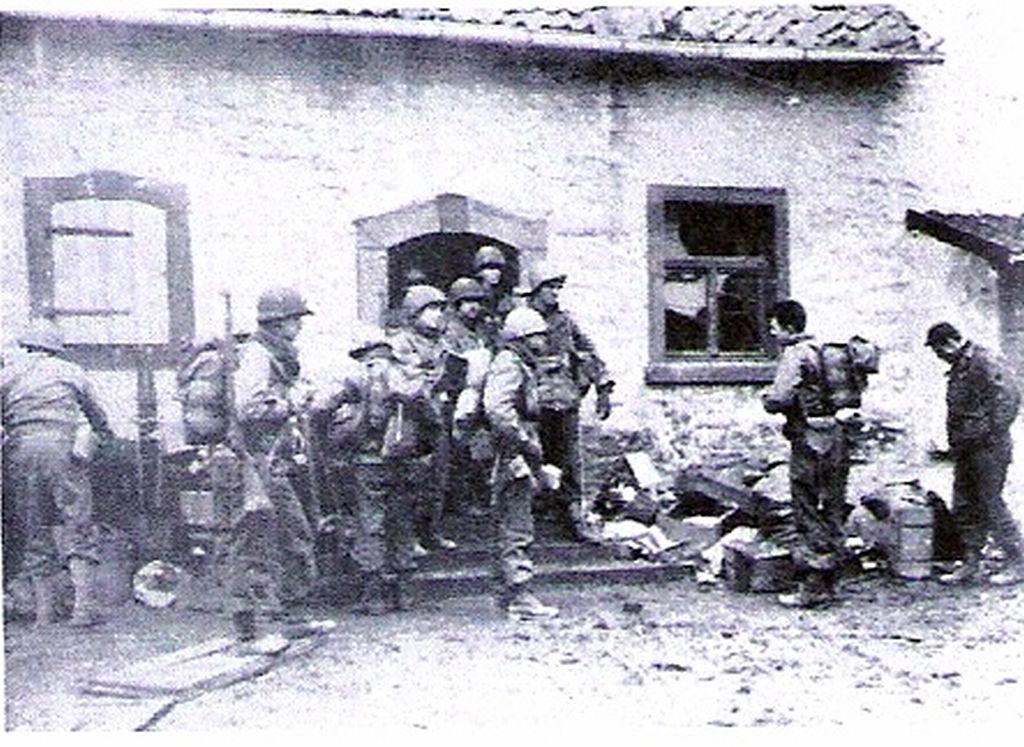

Foto: US-Army Archiv J. Joentgen; Haus der Familie Falkenberg “Die Insel“

Foto: US-Army Archiv J. Joentgen; Haus der Familie Falkenberg “Die Insel“

Kriegszeit

Nach Kindergartenjahren und nachfolgender Einschulung im Jahre 1942 im damals neuen Schulgebäude an der Schulstrasse, spürten die Lehrpersonen und auch wir Schulkinder die aufziehenden Gefahren des nunmehr fast drei Jahre andauernden Krieges. Immer öfter mussten Lehrer und Schüler bei Fliegeralarm die Kellerräume der Schule aufsuchen. Da dies, besonders im Jahre 1944 fast täglich geschah, war an einen geordneten Schulablauf nur noch schwerlich zu denken. Am 29. November 1944 wurde der Schulbetrieb dann gänzlich eingestellt.

Im Nachhinein betrachtet, eine Entscheidung der Vorsehung, da ja bekanntlich der Bombenangriff auf Vettweiß einen Tag später erfolgte. Nicht auszudenken, hätte während des Unterrichts eine Bombe das Schulgebäude getroffen, oder Bomben wären in unmittelbarer Nähe zur Schule explodiert.

Der Krieg zog sich hin. Die euphorische Stimmung der Anfangsjahre war mittlerweile verflogen. Die Erfolgsmeldungen, sonst überschwänglich im Radio verkündet, wurden weniger, waren teilweise verstummt.

Es war eine unduldsame Zeit, ohne am Geschehen etwas ändern zu können. Alle waren im Schraubstock der Zeit gefangen.

Wie bereits erwähnt, wurde mit Beginn des Krieges die einfühlsame Ruhe auf unserer Insel von soldatischer Betriebsamkeit abgelöst.

Wie in vielen Vettweißer Haushalten wurden auch bei uns zu Hause Soldaten einquartiert. Die Verwaltung für ein im Vettweißer Wald befindliches Munitionslager hielt bei uns Einzug. Allein dieser Umstand gewährte einen immerwährenden Betrieb. Unser Haus war quasi eine Art militärische Anlauf- und Auskunftstation.

Engelbert DelhougneDer Leiter des Munitionsbüros war Engelbert Delhougne. Er kam aus Mannheim in der Pfalz, war ein entfernter Verwandter unseres ehemaligen Schulleiters Bernhard Delhougne, und bei uns fest einquartiert. Durch eine erlittene Kriegsverletzung war sein Sehvermögen beeinträchtigt, so dass wir Kinder ihn oft bei Dunkelheit begleiteten, wenn er seine Essensration in der Feldküche abholte, heute Gereonstraße Nr. 72, um Stolpern und Stürzen vorzubeugen..

Engelbert DelhougneDer Leiter des Munitionsbüros war Engelbert Delhougne. Er kam aus Mannheim in der Pfalz, war ein entfernter Verwandter unseres ehemaligen Schulleiters Bernhard Delhougne, und bei uns fest einquartiert. Durch eine erlittene Kriegsverletzung war sein Sehvermögen beeinträchtigt, so dass wir Kinder ihn oft bei Dunkelheit begleiteten, wenn er seine Essensration in der Feldküche abholte, heute Gereonstraße Nr. 72, um Stolpern und Stürzen vorzubeugen..

Einquartierungen gab es aber schon vor dem Jahre 1939, mit den am sogenannten Westwall beteiligten Einsatzkräften, zu denen auch Soldaten des in Vettweiß eingerichteten Pionierparks gehörten.

Der Westwall sollte als Landesbefestigung der Westgrenze des Reiches dienen. Mit seinem Bau wurde bereits 1936 begonnen und reichte von Kleve bis nach Basel. Er bestand aus Panzersperren, den sogenannten Höckerlinien, aus Panzergräben und sich gegenseitig deckenden Bunkern.

Nicht nur das angemerkte Büro sollte als Anlaufstation für das Militär dienen. Nein, das ganze Haus wurde, wie sich später herausstellte, Sammelpunkt für viele Mitbürger aus der Nachbarschaft, die Schutz bei den dauernden Fliegeralarmen in unseren Kellerräumen suchten. Da das Haus komplett unterkellert war, bot sich genügend Schutzraum an.

Ich erinnere mich noch sehr genau, dass meine Eltern auch jüdischen Mitbewohnern von Vettweiß oftmals Unterschlupf bei Fliegeralarm gewährten. Bei Fliegeralarm war es den Juden verboten, Zuflucht in Kellerräumen oder Bunkern zu suchen. Sie zog es dann eiligst zum Wald hin oder sie suchten Zuflucht im freien Feld. Ihr Weg führte oftmals an unserer Insel vorbei. Wurde mein Vater dies bei Dunkelheit gewahr, bot er, etwaige Schikanen der Dorfnazis missachtend, den bekannten und bedauernswerten Mitbürgern Schutz im Hause an. Es handelte sich vornehmlich um die Familie Salomon Sommer. Der Familie war eine Zwangsräumung ihres Eigentums durch die Nazis auferlegt worden und sie lebte nun, zwangseingewiesen und zusammengepfercht auf wenigen Quadratmetern Wohnfläche, in der Hariggasse. (besserbekannt als “en de Hött“).

Selbst anwesende Soldaten hatten keinerlei Einwände und veranstalteten auch kein Aufsehen. Mit der endgültigen und unseligen Deportation der jüdischen Mitbürger von Vettweiß, gegen Ende des Jahres 1941, bzw. 1943 endete diese Episode.

Träge ging die Zeit dahin. Doch selbst uns Kindern blieb eine aufkommende Hektik bei Eltern und vor allem bei den Soldaten nicht verborgen. Es war mittlerweile Juni 1944. Die “Alliierten“ waren in Frankreich gelandet.

Ein nicht enden wollendes Kommen und Gehen im Büro des Militärs deutete eine gewisse Nervosität an.

Aus den Gesprächen konnten unsere Eltern heraushören, dass die im Radio verbreiteten Parolen der politischen Führung von den Soldaten nicht geteilt wurden. Alles geschah hinter vorgehaltener Hand oder im Flüsterton, wer wollte schon wegen Wehrkraftzersetzung das Kriegsgericht “bemühen“.

Die Front rückte näher. Die Hektik nahm zu, war unübersehbar, ja war zuweilen greifbar. Davon zeugten auch die auf Tore und Mauern in Großbuchstaben aufgemalten Durchhalteparolen im Ort.

Die Amerikaner hatten mittlerweile die Reichsgrenze bei Aachen überschritten und den Hürtgenwald erreicht. Splittergräben wurden von Soldaten, Kriegsgefangenen und zwangsverpflichteten Einheimischen Bürgern ausgehoben. Verpflegung, aus der bereits erwähnten Feldküche, mußte an die Front gebracht werden, wobei die dazu eingeteilten Soldaten selten zurückgekommen sind.

Die Soldaten wussten um die Gefährlichkeit des Verpflegungsganges. Es war ein von allen gefürchteter Auftrag, dem sich keiner entziehen konnte, sobald ihn die Reihenfolge traf. Sie mußten, schwer beladen über Höhen und durch Täler nahe an feindlichem Gebiet vorüber. Viele blieben mit den Essenskanistern verwundet im Gelände liegen. Viele kamen nie zurück. Die Essenholer oder Essenträger waren allesamt Angehörige eines Strafbataillions.

Die Essenholer:

Die beiden kamen nicht, auch nicht nach Stunden, man schickte andere sie zu suchen, hinunter in das Tal.

Hunger tut weh.

Am nächsten Tag hat man die vier gefunden.

Sie lagen beieinander, tot im Schnee.

(Aus “Hürtgenwald“ von Horst Schirmer)

Im Hof der Familie Hövels, am Maar, gelegen, stand ein gut getarntes Kettenfahrzeug, ein Panzerspähwagen, mit einer riesigen Funkantenne. Dieser Umstand dürfte sicherlich auch den Amerikanern nicht entgangen sein, denn der Beschuss durch die immer näher rückende Front hielt ohne Unterlass an.

Mein Vater, der als Soldat den ersten Weltkrieg heil überstanden hatte und nun als Schneidermeister seinem Beruf nachging, war von der Wehrmacht dienstverpflichtet worden. Auf einem Gelände der alten Dürener Glasfabrik in der Arnoldsweilerstraße hatte er im Gebäude der Pförtnerei beschädigte Uniformen wieder instand zu setzen. Wenige Tage vor dem verheerenden Luftangriff auf Düren, am 16. November 1944, endete diese Tätigkeit. Die Schneiderei wurde vom Militär aufgegeben.

Die Geschäftigkeit meines Vaters war auch zu Hause stets gegeben. Er hatte, in weiser Voraussicht, unseren Keller zu einem Schlafsaal ausgebaut. Auf Holzgestellen waren Bretter genagelt und diese dann mit Matratzen ausgelegt worden, so dass viele Personen Seite an Seite ruhen konnten.

An Proviant und Heizmaterial hatten die Eltern einen großen Vorrat angelegt. Wie in fast allen Haushalten üblich, wurden die Erträge an Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten entweder eingeweckt oder eingelagert.

Wenn es die Gegebenheiten zuließen, war die Aufzucht und Schlachtung eines Schweines fast schon ein Muß.

Das Fleisch wurde in Gläser eingeweckt, ebenso die Wurst, der Schinken geräuchert. Die Familie war für schlechte Zeiten gewappnet.

Selbst während des Krieges übte mein Vater ein nicht ungefährliches Hobby aus, das Schnapsbrennen. Auf Zuckerrüben als Rohstoff konnte er verzichten, er brannte den Schnaps aus reinem Zucker. Woher er den Zucker bezog, blieb uns Kindern verborgen.

Familien aus der weiteren Nachbarschaft, Frauen mit ihren Kindern suchten stets Unterschlupf in unserem Keller, wenn verstärkter Beschuss einsetzte oder Fliegeralarm ausgelöst wurde. Dies geschah in den meisten Fällen abends, wenn die Bombergeschwader der Alliierten mit ihrer tödlichen Fracht auf dem Weg ins Innere von Deutschland waren.

Der 30. November 1944

Morgens, es war ein Donnerstag und genau zwei Wochen nach dem Angriff auf Düren, hatten Tiefflieger den Ort überflogen. Auffällig war zudem, dass am vorherigen Tag der Panzerspähwagen seine Stellung auf dem Hof der Familie Hövels verlassen hatte.

Am Vormittag, beim Blick aus dem Fenster, sah meine Schwester Christine, wie Soldaten urplötzlich und in wahrnehmbarer Hektik im neben dem Sportplatz verlaufenden Graben Deckung suchten. Ein Schrei. Dann der Befehl der Soldaten, die sich gerade im Munitionsbüro aufhielten: „Sofort in den Keller“. Gerade so geschafft. Schon setzte unter großem Lärm der Bombenhagel ein. Mein Vater, der nicht so schnell war, suchte Deckung unter seinem Schneidertisch, wo er von klirrenden Fensterscheiben, die durch die Druckwelle, von in der Nachbarschaft detonierenden Bomben, zerbarsten, und mit Staub eingedeckt wurde. Die 10 cm dicke Arbeitsplatte seines Schneidertisches, die aus Eiche bestand und unter der er gedankenschnell Schutz gesucht hatte, hielt Verletzungen von ihm ab.

Der Angriff war kurz, doch die bange Frage herrschte vor, kommen die Flugzeuge nochmal zurück. Nach einer Ewigkeit gaben die Soldaten Entwarnung. Raus aus dem Keller, sogleich die furchtbare Zerstörung vor Augen. Im Nu waren Teile von Vettweiß in Finsternis von Rauch und Staub gehüllt.

Aufnahme US-Army: Archiv Josef Esser

Aufnahme US-Army: Archiv Josef Esser

Leichtverletzte Personen fanden sich auf unserer Insel ein, um notdürftig versorgt zu werden. Sie hatten blutige Gesichter, von zerborstenen Fensterscheiben. Am ganzen Körper zeigten sich Blutergüsse von umherfliegenden Gegenständen, die bald in allen Farben vom dunklen Blau bis zum schreienden Lila schimmerten. Nicht wenige trugen Brandblasen als Verletzung davon, schwerverletzte wurden von den Soldaten erstversorgt, die dann auch die notwendigen Transporte ins Lazarett nach Euskirchen organisierten.

Volltreffer am Ort, des bis vor kurzem hier noch in Stellung gewesenen Panzerspähwagens. Ebenso auf das angrenzende Haus der Familie Hövels.

Im Haus hielten sich zu dem Zeitpunkt Anna Katharina Hövels, geb. Engels, mit Tochter Helene, sowie die Großmutter Katharina Engels, geb. Pütz, auf. Die Genannten kamen allesamt ums Leben, ebenso ein junger Soldat, mit Vornamen Stefan, der sich zufällig im Hof aufhielt.

Glücklicherweise waren die anderen Töchter von Anna Katharina Hövels, Maria, Elsbeth und Cilly, zu diesem Zeitpunkt außer Haus und entgingen so dem sicheren Tod. Ihre beiden Söhne, Hans und Josef waren Soldat. Ihr Mann Peter war im Jahre 1943 verstorben.

Heinrich Engels, Bruder von Anna Katharina Hövels, suchte sein völlig zerstörtes Elternhaus auf. Er, der auch Totengräber der Gemeinde und besser unter dem Namen “Maar Hein“ bekannt war, barg zwei Leichname und bestattete sie im Garten unter einem Nussbaum.

Er war der festen Überzeugung, seine Mutter zusammen mit seiner Schwester beerdigt zu haben. Seine Suche nach der 16jährigen Helene Hövels blieb für ihn erfolglos. Er vermutete sie im abseits vom Haus gelegenen Halbkeller, nahe einem Stallgebäude. Stall und Keller, ebenfalls von einer Bombe getroffen, bildeten eine einzige Trümmerwüste, die für Heinrich ein unüberwindbares Hindernis darstellte.

Es mag alles sehr skurril und schwer verständlich anmuten. Doch wer kann sich heute schon in die damals herrschende Situation versetzen. Die Leute waren wie gelähmt, sie waren traumatisiert. Jeder hatte mit sich selbst zu tun, da das nicht für möglich gehaltene Szenario einer Bombardierung unverhofft und völlig unvorbereitet eingetreten war.

Großmutter Katharina (nur die “Groos“ genannt) wurde erst einige Zeit später tot aufgefunden. Denn für die Kinder von Anna Katharina Hövels, Maria, Elsbeth und Cilli, blieb keine Zeit sich um die Zerstörungen an ihrem Elternhaus zu kümmern. Sie wurden einem eilig von den Nazis zusammengestelltem Transport zugeteilt und bereits einen Tag später in die Evakuierung nach Thüringen verbracht.

Die Söhne von Anna Katharina Hövels, Josef und Hans, konnten bei ihren Einheiten über das Geschehene benachrichtigt werden. Beide erhielten für wenige Tage Fronturlaub.

Es dauerte bis sie, fast zeitgleich, in Vettweiß eintrafen und sich bei meinen Eltern kundig machten. Unter Mithilfe meiner Schwestern Hilde und Christine, machten sie sich auf die Suche nach ihrer Schwester Helene. Völlig überrascht machten sie eine schreckliche, nicht erwartete Entdeckung.

Im völlig zerstörten Haus fanden sie ihre tote Großmutter. Diese stand scheinbar unverletzt, sich am Kleiderschrank, des im Parterre befindlichen Schlafzimmers, abstützend, bis auf Brusthöhe im Schutt. Der Schutt hatte sie quasi in dieser aufrechten Position gestützt.

Der fatale Irrtum auf Verwechslung der Opfer durch Heinrich Engels ward somit aufgeklärt. In einer von Herrn Schlepütz, evakuiert aus Hürtgenwald, notdürftig gefertigten Holzkiste wurde Katharina Engels auf dem Friedhof beigesetzt.

Ich erinnere mich noch genau an den bei klirrender Kälte und Schneefall stattgefundenem “Leichenzug“, wobei ein Schlitten als Transportmittel diente. Wohl gemerkt, es war Januar 1945. Ebenso wurden Anna Katharina Hövels zusammen mit ihrer Tochter Helene auf dem Friedhof bestattet.

Diese Beerdigungen wurden von einem Militärgeistlichen vorgenommen. Pfarrer Gerards befand sich zu dieser Zeit bereits in der Evakuierung. Selbst er konnte sich der verfügten Zwangsevakuierung, eine willkommene Angelegenheit der “Nazis“, nicht entziehen.

Mag meine Schilderung auch recht abenteuerlich klingen, so entspricht sie, noch abgemildert, den damaligen Gegebenheiten.

Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich zu besagtem Zeitpunkt der weitaus größte Teil der Vettweißer Bevölkerung auf dem mühsamen Weg der Evakuierung befand.

Das Leben auf unserer Insel

Nach dem Bombenangriff galt für uns Geschwister, Bruder Heinz war Soldat, unsere Eltern beim Aufräumen der durch die Bombardierung entstandenen Schäden, die sich als nicht zu gravierend herausstellten, zu unterstützen. Unser Haus hatte lediglich unter den Druckwellen der in der Nachbarschaft explodierten Bomben Schäden davongetragen. Fensterscheiben mussten ersetzt werden, oder fürs erste notdürftig abgedichtet werden.

Am Nachmittag des Bombenangriffs wagte sich Vater in den Ort. Als er zurück kam, war ihm eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Besorgnis anzumerken. Erleichterung, dass wir glimpflich den Angriff überstanden hatten, Besorgnis um das Leid der Toten und Ausgebombten.

Er berichtete von den Zerstörungen und den vielen Toten. Die Leute seien teilweise wie gelähmt, viele wären bereit für eine sofortige Evakuierung. Nur weg von hier, selbst große und ungeahnte Strapazen billigend in Kauf nehmend.

Furchtbare Angst ginge bei vielen Leuten um, sie fürchteten um ihr Leben, denn die Front rückte immer näher und der Beschuss des Dorfes steigerte sich fast täglich. Auch die Furcht vor einem erneuten Bombenangriff wäre spürbar.

Es würde vorausgesagt, dass durch die Parteiführung eine sofortige Evakuierung der Bevölkerung angeordnet würde. Eine Verfügung also, die gewiß einer langfristigen Planung unterliege und nun umgesetzt würde. Nach seiner Schätzung und Gesprächen mit vielen Bekannten würden demnach vielleicht noch 100 Einwohner verbleiben. Er sollte recht behalten, wie eine spätere Einschätzung ergab.

Ob des zu erwartendem Evakuierungserlasses war bei den Eltern eine gewisse Anspannung auszumachen. Nach reiflicher Überlegung, das Für und Wider abwägend, stand ihr Entschluss dann fest. Sie lehnten beide den Gang in die Evakuierung kategorisch ab: „Mir blieve he, ejaal wat kütt“.

Wer verlässt schon gerne sein Hab und Gut. Wie groß mag die Verbitterung der Evakuierung bei den heimattreuen und heimatverbundenen Menschen wohl gewesen sein, beim Gang in eine ungewisse Zukunft, die aber sicherlich auch die Daheimgebliebenen erfasste.

Der Meinung meines Vaters schloss sich auch das Ehepaar Matthias Walldorf an, dessen Haus sich an der heutigen Adresse Am Graben befand. Ehepaar Walldorf hatte ein Ingenieur als Einquartierung, der auf einer, der jetzigen Zülpicher Strasse zugerechnet, geheimen Baustelle tätig war. Geheim wohl deshalb, weil sie mit einer hohen Sichtblende aus Strohballen umgeben war. Was sich dort abspielte, darüber wurde nie gesprochen.

Da die gesamte Nachbarschaft von Matthias Walldorf den Weg in die Evakuierung angetreten hatte, wählte das Ehepaar und der Ingenieur fast jeden Abend den Weg zu uns auf die Insel, um die tägliche Situation zu besprechen und wie die Zukunft zu bewältigen sei. Vielleicht war es aber auch die wohlige Wärme, die der gut bestückte Herd der Wohnküche ausstrahlte, um den herum wir alle in den Abendstunden saßen. Strom gab es schon lange nicht mehr, aber der Schein entzündeter Kerzen und Teelichtern, auch Hindenburglichter genannt, versprühte eine heimelnde Atmosphäre.

Eines Abends, das Ehepaar Walldorf und der Ingenieur waren auf dem Heimweg und hatten ihr Haus fast erreicht, als Granatbeschuß einsetzte. Sie erlebten hautnah mit, wie ihr Haus von einer Granate getroffen wurde. Das Ehepaar blieb dabei unverletzt, der Ingenieur hatte weniger Glück. Er verlor ein Bein, so dass er von Soldaten ins Lazarett nach Euskirchen transportiert wurde. Das Ehepaar Walldorf machte sich wieder auf den Weg zurück zur Familie Falkenberg auf die Insel, wohin auch sonst?

Meine Eltern machten bei Frau Walldorf eine gewisse Schockstarre aus. Sie starrte völlig abwesend vor sich hin, so als hätte sie zum ersten Mal die Kehrseite der Welt erlebt und wolle nun nichts mehr sehen und hören. Sie war wie weggetreten, in ihren Augen standen Tränen. Anlass für meine Eltern dem Paar Asyl zu gewähren. Im Keller wurde ihnen eine Schlafstelle angeboten.

Tage später, in einer Nacht, als Schneeschmelze einsetzte und das Wasser, bedingt durch einen Defekt am Rückschlagventil, ungehindert den Weg in den Keller fand, standen beide knöcheltief im Wasser. Das war das Signal zum Aufbruch, ihr inzwischen notdürftig repariertes Haus, wobei Soldaten behilflich waren, wieder zu beziehen. Leichtsinnig und lautstark äußerte sich Frau Walldorf, dass an allem “Der Hitler“ schuld sei. Woraufhin ihr Mann sie belehrte, dass sie ihn doch schließlich gewählt habe. Sie aber redete sich damit heraus, dass ihr Bruder aus Köln ihr geraten habe, Hitler zu wählen. Ein überaus riskanter Spruch, zumal in Gegenwart von Soldaten. Da diese aber scheinbar auch die Schnauze vom Krieg voll hatten, ist sie um eine Meldung bei Partei-Bonzen oder Offizieren herum gekommen, sonst wäre es gewiss lebensgefährlich für sie geworden, denn die Bonzen, ihre eigene ausweglose Lage vor Augen, reagierten teilweise wie Hyänen.

Die letzte Kriegsweihnacht, wenn man überhaupt von Weihnachten sprechen kann, und auch das Neujahrsfest waren vorüber.

Ich erinnere mich an eine wunderbare, helle Silvesternacht. Das Grollen des Geschützdonners hatte völlig ausgesetzt. Es war, als hätten Deutsche und Amerikaner eine Vereinbarung getroffen, die Waffen für diese Nacht ruhen zu lassen. Der Mond strahlte über die schneebedeckte Landschaft und Millionen von Sternen leuchteten am Firmament, ein einmaliges Schauspiel, das ausnahmslos alle im Haus Versammelten im Freien in einer gewissen Andacht und Stille verinnerlichten.

Unsere Eltern haben gebetet und sich Mut zugesprochen, dass das Neue Jahr das Ende von Leid und Tod, das Ende des Krieges endlich bringen möge. Dies war auch der sehnlichste Wunsch aller Anwesenden.

Es war Ende Januar 1945, als ein Goldfasan (aufgrund der gelblichbraunen Uniformfarbe, die von ranghöheren Parteifunktionären getragen wurde, im Volksmund als Goldfasane verschrieen) in Begleitung von fremden SA-Männern, Vettweißer Gefolgsleute hatten sich längst abgesetzt, bei uns auftauchten und meinen Eltern erklärten, dass ein Verbleib der Familie, alleine schon wegen der Kinder und der immer gefährlicher werdenden Lage, in Vettweiß nicht mehr in Frage komme.

Unsere Mutter und wir Kinder sollten einem Sammeltransport zugeteilt werden, der für die Evakuierung nach Thüringen in wenigen Tagen anstehe.

Dies war ganz und gar nicht im Sinne unserer Eltern. Eine Notlüge mußte herhalten. Vater tischte den Funktionären auf, dass sein Bruder Wilhelm, bekannt als „Lang Wellem“, den die Evakuierung nach Much im Bergischen Land verschlagen hatte mit dem Pferdefuhrwerk auf dem Weg nach Vettweiß sei. Diesem wolle man die Kinder bei seiner Rückreise nach Much anvertrauen.

Es kam allerdings anders. Der Zufall spielte uns in die Karten. Es standen noch Getreidemieten auf den Feldern, die unbedingt gedroschen werden sollten, eine Herkulesaufgabe für die wenigen noch verbliebenen männlichen Einwohner.

Die dazu benötigten Getreidesäcke, die einen einwandfreien Zustand hergaben, waren nur in geringer Stückzahl vorhanden. Vater war nun auf einen Handel aus. Er bot sich an, beschädigte Säcke wieder instand zu setzen. Als Gegenleistung erwarte er die Einwilligung, dass Mutter nicht in die Evakuierung müsse und wir Kinder zu Verwandten nach Blatzheim verbracht würden. Mutter stammte ja bekanntlich aus Blatzheim. Kaum zu glauben, der Handel gelang. Selbst organisiert und unter Führung der ältesten Schwester Hilde ging es per Fahrräder in die Evakuierung zur Verwandtschaft. Zuvor mussten wir Vater aber das Versprechen auf Verbleib in Blatzheim geben. Ich glaube, er kannte seine Kinder nur zu gut, als dass sie eine geliebte Zeit dort verbringen würden.

Bild Agnes Siepen: Hubert, Agnes, Christine im Jahr 1938Wir Kinder sollten ihn und unsere Mutter nicht enttäuschen, denn bald nach unserer Ankunft stand für uns fest: „He blieve mir net“.

Bild Agnes Siepen: Hubert, Agnes, Christine im Jahr 1938Wir Kinder sollten ihn und unsere Mutter nicht enttäuschen, denn bald nach unserer Ankunft stand für uns fest: „He blieve mir net“.

Dass wir die dortige Schule in Kellerräumen besuchen mussten, konnten wir schwerlich einsehen, da doch in Vettweiß schon lange kein Schulbetrieb mehr stattfand und wir quasi schulentwöhnt waren.

Es stand für uns unumstößlich fest, angeführt von den ältesten Schwestern, hier nicht länger zu bleiben und bei passender Gelegenheit die Flucht nach Hause, nach Vettweiß, zu wagen. Unsere Planung war abgeschlossen. Zwei Fahrräder waren auserkoren und standen bereit. Dann war es soweit. Die passende Gelegenheit ergab sich. Das Kommando übernahm wieder Schwester Hilde. Nach dem Motto, dass man handeln muß, wenn das Handeln geboten ist, stahlen wir uns unbemerkt aus dem Hause der Verwandtschaft.

Die Nacht war hell und klar, als wir das Abenteuer starteten. Hilde und Christine in die Pedale, Bruder Hubert und ich jeweils auf dem Gepäckträger. Natürlich ohne Beleuchtung, um einer Entdeckung vorzubeugen. Das Glück schien auf unserer Seite.

Zwei Mal nahmen uns Wehrmachtsfahrzeuge über kurze Strecken mit. Unbeschadet und von Eiseskälte durchfroren, erreichten wir noch in der Nacht unser Elternhaus, sehr zur Freude unserer Eltern, die bei unserem Anblick zuerst an Geister gedacht hatten.

Bei unserer Flucht mochten wir vielleicht gut einige Kilometer zurückgelegt haben, als sich in der Ferne ein sehr schnelles, donnerndes und zischendes Geräusch näherte, das sogleich in großer Höhe, mit unheimlichem Lärm und einem furchterregenden Feuerschweif, höllisches Orange mischte sich mit Purpurrot, hinter sich herziehend, über uns hinweg zog. Bruder Hubert klärte auf, dass es sich dabei um die Rakete “V 2“, der neuen Wunderwaffe, handele. Diese Kenntnis hatte er aus Gesprächen, der auf unserer Insel verkehrenden Soldaten und Offiziere, gewonnen. Diese Raketen wurden zu dieser Zeit von transportablen Abschußrampen, stationiert im Sauerland, Richtung England abgefeuert.

Nun begann aber ein Versteckspiel zwischen uns Kindern und dem Goldfasan, dem, so meinten die Eltern, unsere Ankunft nicht verborgen geblieben sei und der sich nun fühlte, als sei er hinters Licht geführt worden.

Wir schliefen nach wie vor in unserem Keller, doch über Tag begann das Versteckspiel, da unsere Insel von der Goldfasanerie sehr gut einsehbar war. Mal diente unser Schuppen, mal der Stall, wenn Fasanenalarm von den Eltern gegeben wurde, als Versteck. Es war ein ewiges Versteckspiel, das oft spaßig war und das wir unbeschadet überstanden haben.

Ab und an kamen auch einzelne Bewohner aus der näheren Evakuierung kurz nach Hause, um einmal die Lage im Ort zu erkunden. Nicht selten mussten sie feststellen, dass Gegenstände in ihren Häusern abhanden gekommen waren. Oftmals konnte dies deutschen Soldaten zugeschrieben werden, die es vornehmlich auf Herde abgesehen hatten, so dass die Rückkehrer der List verfielen und einfach die Herdringe versteckten, um so den jeweiligen Herd unbrauchbar zu machen.

Ich erinnere mich an einen Kurzbesuch von Christine Gey. Zuerst die Insel aufgesucht. Nach ausführlichem Gedankenaustausch durfte ich Christine auf dem Weg zu ihrem Haus begleiten. Quer über den Sportplatz, als plötzlich einsetzender Beschuss, uns um unser Leben laufen ließ. Auf laute Zurufe von Soldaten hin mussten wir in Deckung gehen. Flach im Staub des Sportplatzes, in Vogelstrauß Manier liegend, überstanden wir unbeschadet die gefährliche Situation, erreichten alsbald das Haus, das sich in einem zufrieden stellenden Zustand befand.

Zurück zum Kriegsgeschehen

Der Beschuss auf den Ort hielt, mit Unterbrechungen, Tag und Nacht unvermittelt an. Gegen Ende des Monats Februar machte sich hektische Betriebsamkeit unter dem deutschen Militär breit. Es schien, als würde der nahende Rückzug vorbereitet.

Am 26. Februar verabschiedeten sich die abziehenden Soldaten, um sich Richtung Rhein abzusetzen.

Sie alle hofften, dass der Wahnsinn bald ein Ende habe und jeder heil aus diesem Elend herauskommen möge. Dies durfte nicht laut gesagt werden, sie flüsterten es unseren Eltern zu. Dieser verdammte Hitler, den kaum noch jemand mochte, dem sie aber fast alle einmal zugejubelt hatten.

Jeder Soldat, der an der Front gekämpft hatte, mag sich immer wieder Gedanken über den Sinn des Krieges gemacht haben. Machtlos hat er sich mit Millionen in sein Schicksal ergeben müssen. Als Soldat mußte man alles Schwere, alle Nöte, alle Strapazen schweigend ertragen. Jeden Tag konnte es aus sein mit dem notvollen Leben.

So sind sie von Vettweiß aus weitergezogen für die letzten Wochen des Krieges mit bitterem Leid in ihren Herzen. Für wen hatten sie gekämpft? Wofür hatten sie so viele Jahre ihres schönen und jungen Lebens opfern müssen. Jeder Soldat kannte den Wechsel, das stete Schwanken der Stimmungen zwischen Hoch und Tief.

Heute Glaube an Glück und Heimkehr, morgen tiefe Mutlosigkeit und Verzweiflung auf einen etwaigen Tod. Und war nicht irgendwo ein liebender Mensch, zu dem er zurückkehren konnte, wenn ihm das Leben geschenkt bliebe.

Es war eine freundliche, fast schon kameradschaftliche Verabschiedung. Wir haben uns gegenseitiges Glück gewünscht in der Hoffnung auf ein baldiges und gesundes Kriegsende, das für Vettweiß anderntags Wirklichkeit werden sollte.

Der 27. Februar 1945

Die bange Frage, was wohl passieren würde, trieb alle um. Am Vorabend hatte Vater sich nochmals ins Dorf getraut und die gleiche Frage bei den wenigen verbliebenen Einwohnern ausgemacht.

Nach einer ruhigen Nacht, war ab dem frühen Morgen eine unübersehbare Anspannung auszumachen, die mit plötzlich einsetzendem Geschützdonner noch gesteigert wurde. Dies war das Zeichen, die Kellerräume aufzusuchen, zusammen mit Frau Cecilie Schink und ihren Töchtern Margarethe und Elisabeth. Frau Schink, deren Mann Heinrich beim Bombenangriff auf Vettweiß ums Leben kam, war der Zwangsevakuierung überdrüssig, so dass sie sich mit ihren Kindern auf den nicht ungefährlichen Rückweg nach Vettweiß wagte und nun in Unterkunft bei uns lebte. Bald verstummte der Geschützdonner. Tage später stellte sich heraus, dass von einer deutschen PAK-Stellung, die in Kettenheim aufgestellt war, drei Panzer, der aus Soller anrückenden amerikanischen Streitkräfte, zerstört worden waren. Diese Stellung galt es für die Amerikaner erstmals auszuschalten. Für diese Unsinnigkeit, das Ende des Krieges war ja an einer Hand abzuzählen, bezahlten deutsche Soldaten der Geschützstellung und mehrere amerikanische Soldaten in ihren Panzern mit dem Leben.

Die fast unerträgliche Ruhe nahm ihre Fortsetzung, es war wie eine einstudierte Taktik der Zermürbung, weniger bei uns Kindern als vielmehr bei den Erwachsenen. Als Jüngste und Vorwitzigste schaute ich aus dem Kellerfenster und sah Soldaten, die sich in langer Reihe von Frangenheim aus auf Vettweiß zu bewegten. Die Eltern wurden alarmiert. Ich hörte die älteren Herrschaften sagen: „Endlich ist er da, unser lang erwarteter Feind, “Der Amerikaner“.

Die bange Frage ging um, was uns wohl erwarten möge? Eine seltsame Mischung aus Erleichterung aber auch aus Besorgnis war auszumachen. Schleppend verging die Zeit und jeder der Erwachsenen hing seinen eigenen Gedanken nach. So mancher Blick war ungewöhnlich, in dem mehr Kummer als Tapferkeit lag. Eines ist mir noch in sehr guter Erinnerung geblieben: Gemeinsam, voller Andacht und Inbrunst wurden viele Gebete gesprochen, nicht nur in dieser Situation, sondern immer wenn wir uns im Keller aufhalten mußten. Es ist unbestreitbar: Not lehrt beten.

9. Panzer-Div. der 1.Armee am 01.März 1945 Webers Eck (Archiv J.Esser)

9. Panzer-Div. der 1.Armee am 01.März 1945 Webers Eck (Archiv J.Esser)

Wochen vorher schon hatte mein Vater das Haus rundum bis auf Kellergeschosshöhe mit Strohballen als Splitterschutz zugedeckt. Zudem waren geringe Wasservorräte im Keller deponiert und auch in der Küche stand ein Bottich, gefüllt mit Wasser. Dies mußte sein, da es mal Wasser gab und mal nicht.

So harrten wir also im Keller, als mit einem Schlag das ganze Haus erzitterte. Ein unheimlicher Explosionsknall dröhnte in unseren Ohren, dem kurz darauf der nächste folgte. Ein Panzer hatte sich in Höhe des Hauses Monig (heute Gereonstrasse 86) in Stellung gebracht und zwei Granaten auf unsere Insel abgefeuert. Die einsame Lage unseres Hauses hatte wohl die Phantasie und auch eine gewisse Portion Respekt des Amerikaners geweckt. Hätten die Eltern eine weiße Fahne gehisst, dieses Unheil wäre uns vielleicht erspart geblieben.

Foto: US Army Archiv J. Joentgen "Haus Becker"

Foto: US Army Archiv J. Joentgen "Haus Becker"

Eine Granate war am Kellersockel abgeprallt und hatte dabei auch das Wohnzimmer getroffen. Die andere schlug im darüber liegenden Schlafzimmer ein. Durch den Treffer des Kellersockels breitete sich eine dichte Staubwolke im Keller aus. Jetzt kam uns das gelagerte Wasser zu Gute. Tücher wurden mit Wasser getränkt und bewahrten uns vor Schlimmerem, nämlich der Gefahr zu ersticken.

Die Angst war bei jedem im Keller spürbar, alle rechneten mit weiteren Einschlägen. Es blieb aber verteufelt ruhig. Die Angst steigerte sich wie ein schleichendes Gift, sie ging in Zittern über. Niemand und nichts bewegte sich. Die Zeit schien stillzustehen.

Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, war von außen gedämpftes Stimmengewirr zu hören. Wir bemerkten, wie die Strohballen geringfügig weggezogen wurden und erlebten dann einen wahren Kugelhagel in die rückwärtigen, zu diesem Zeitpunkt nicht benutzten Kellerräume. Welch ein Glück.

Fensterscheiben klirrten. Wasser suchte sich einen Weg in den Keller. Der Wasserbottich in der Küche ward getroffen.

Vorsichtig machten wir uns bemerkbar. Durch Schwester Hilde kam nun das in der Schule erlernte Englisch zur Geltung. Sie machte sich verständlich, dass im Keller nur Zivilisten seien und kein Militär. Der Befehl lautete: “Come out, hands up“.

Der Himmel war voller Wolken, als wir aus dem Keller stiegen, nur ganz selten einmal blitzte irgendwie ein kleines Stück Blau hindurch. Aber wenigstens regnete es nicht, und unsere wärmende Kleidung hielt die Kälte ab.

So standen wir mit erhobenen Händen den amerikanischen Soldaten gegenüber, die uns mit ihren Gewehren im Anschlag Furcht einflößten. Es mögen so an die 10 Soldaten gewesen sein.

Nur mein Vater stand nicht mehr. Beim Anblick der angerichteten Schäden wird er wohl so geschockt gewesen sein, dass ihm schlecht wurde und er sich vor dem Hauseingang auf der Erde wiederfand.

Bruder Hubert, der stark schwitzende Amerikaner ausgemacht hatte, flüsterte, dass die Soldaten mehr Angst vor uns hätten, als wir vor ihnen. Langsam legte sich die Anspannung. Lässig schoben die Soldaten sich Zigaretten in ihre Mundwinkel und lockerten die Gurte ihrer Stahlhelme. Die Lage für ungefährlich überschauend, waren ihre Gewehre nicht mehr auf uns gerichtet. Per Zeichensprache versuchte Mutter nun auf die prekäre Lage meines Vaters aufmerksam zu machen, in ihrem Innern machte sich Verzweiflung breit. Sie deutete per Zeichensprache an, dass sie ihm durch Flüssigkeit, welche sie aber im Haus holen müsse, helfen wolle. Ihre ausgeprägte Mimik überzeugte. Es wurde ihr durch den Kommandierenden gewährt.

Wer nun gedacht hatte, sie käme mit erfrischendem Wasser oder gar mit Kölnisch-Wasser, der sah sich getäuscht. Sie flößte ihm von dem selbst gebrannten Schnaps ein. Und als Vater wieder zu sich kam, bot sie, gewinnend lächelnd, auch den amerikanischen Soldaten einen Schluck an, der zu unserer großen Überraschung angenommen wurde. Ich glaube, jeder der Soldaten hat die Köstlichkeit genossen, quasi als Begrüßungstrunk, nach dem Motto: “Wo Sorgen sind, ist auch Likör“.

Es folgte eine Durchsuchung des Hauses nach deutschen Soldaten, als just in diesem Moment eine Art Dauerbeschuss von deutscher Artillerie aus Richtung Embken einsetzte. Der Befehl lautete nun: „Alle in den Keller.“ Dabei erhielt unser Haus einen weiteren Treffer, diesmal ins obere Schlafzimmer.

So harrten wir einige Zeit zusammen mit den Amerikanern im Keller aus. Dabei bemerkten sie wohl, dass unsere Wasservorräte aufgebraucht waren, denn sie überließen uns Tabletten zur Wasseraufbereitung.

Als der Beschuss aufhörte, raus aus dem Keller. Aus einem nahen Bombentrichter, am Zülpicher Weg gelegen, haben einige Soldaten für uns Wasser geschöpft, um uns dann in den Gebrauch der Wassertabletten zu unterweisen. Ein Segen.

Die Dämmerung setzte langsam ein, die Soldaten rückten ab. Sie verabschiedeten sich mit einem freundlichen goodby.

Am nächsten Tag rückten immer mehr Amerikaner in Vettweiß ein. Angrenzend an unseren Garten brachten sie Granatwerfer in Stellung, mit denen nun die Orte Füssenich, Geich, Zülpich und Embken beschossen wurden.

Für uns Kinder bedeutete dies, dass der Aufenthalt nur noch im Haus gestattet war. Der Zwangsaufenthalt wurde uns aber dadurch versüßt, dass die Amerikaner meine Mutter mit Konserven, uns Kinder mit Schokolade und meinen Vater mit Zigaretten beschenkten.

Zwei Tage später endete der Beschuss, da Füssenich, Geich und am 3. März Zülpich von den Amerikanern eingenommen wurden. Ebenfalls waren die Flakstellungen der Wehrmacht um Ginnick und Embken herum ausgeschaltet.

Doch allzu sorglos sollte die Besatzung der Amerikaner für uns auch nicht sein. “Schwarz-Amerikaner“ (der Ausdruck Neger ist ja heutzutage geradezu verpönt) stellten meinen Schwestern Hilde (20 Jahre alt) und Christine (18) nach.

Ein Verlassen des Grundstückes war für sie, aus reiner Vorsichtsmaßnahme, nur in der näheren Umgebung ratsam. Dies hielt die Typen aber nicht davon ab, eines Tages bei Dunkelheit den Versuch zu starten, in unser Haus einzudringen. Die Versuche durch den Vordereingang oder durch die rückwärtige Tür ins Haus zu gelangen scheiterte mehrmals. Wir konnten einer lautstarken Hilfe vertrauen.

Ein aus der Eifelregion zugelaufener Hund, ein stattlicher “Münsterländer“, hatte bei uns Zuflucht gefunden. Er beschützte uns, vielleicht aus Dankbarkeit für die gute Aufnahme. Unser treuer und wachsamer Freund verbellte die Eindringlinge immer an der Stelle, von wo aus sie gerade versuchten ins Haus zu gelangen. Sie mußten jeweils ihr Vorhaben abbrechen.

Aber so leicht ließen sie davon nicht ab. Sie waren ausdauernd und für uns furchteinflößend.

Wir hatten uns längst in die oberen Räume verzogen, der Hund bellte ohne Unterlass, als ein lauter Knall die herrschende Stille durchbrach.

Nach einer langen gespenstigen Phase des Wartens und der Stille, wagte mein Vater vorsichtig einen Blick nach draußen. Er gab Entwarnung. Niemand war mehr auszumachen, wohl aber ließ ein gebrochener Balken erkennen, dass sie vergeblich versucht hatten über die Pergola, die die rückwärtige Terrasse überdachte, ins Haus zu gelangen.

Mutter nahm allen Mut zusammen und machte sich am darauffolgenden Tag auf zur amerikanischen Kommandantur. Diese befand sich im damaligen Postgebäude an der heutigen Gereonstraße. Sie brachte ihre Beschwerde, die gedolmetscht wurde, über das gestrige Erlebte zum Ausdruck.

Ein freundlich lächelnder Offizier mimte Verständnis für ihre Beschwerde und bedeutete ihr zu warten. Nach einiger Zeit bat er sie in den Hof der Kommandantur. Dort standen in einer Reihe 12 Neger. Freundlich bat er meine Mutter, sie möge, die von ihr beschuldigten Soldaten, gewissenhaft identifizieren. Ganz, ganz schön clever der Herr Offizier.

Seine Frage, wer von den Angetretenen in Frage komme, gestaltete sich für meine Mutter wie eine Tracht Prügel. Wer kann schon einen in der Dunkelheit gesehenen Farbigen am Tage aus einer Reihe von Dunkelhäutigen genau erkennen?

Für Mutter aber war klar, der Versuch war es allemal wert, zumal am folgenden Tag in das Nachbarhaus der Familie Tesch 2 Offiziere, puerto-ricanischer Abstammung, einquartiert wurden. Wir sahen es als einen von der Kommandantur befohlenen Schutz an.

Foto: US Army Das Haus der Familie Tesch war Tage vorher von amerikanischen Soldaten leergeräumt worden. Möbel wurden vor dem Feuerwehrhaus aufgeschichtet und in Brand gesteckt.

Foto: US Army Das Haus der Familie Tesch war Tage vorher von amerikanischen Soldaten leergeräumt worden. Möbel wurden vor dem Feuerwehrhaus aufgeschichtet und in Brand gesteckt.

Viele mögen es nun als ein Märchen empfinden, es entspricht aber den Tatsachen: Auf dem Dach des Hauses der Familie Monig, das seit der Bombardierung abgedeckt war, saß ein Soldat und begleitete dieses Trauerspiel mit einem Trompetensolo.

Der Krieg dauerte unvermindert an. Vettweiß schien aber aus dem Gröbsten heraus zu sein. Doch das größte Hindernis lag noch vor den amerikanischen Streitkräften, die Überquerung des Rheins. Dies versuchten die deutschen Truppen in einem aussichtslosen Kampf zu verhindern. Am 7. März 1945 war auch dieses Hindernis beseitigt.

Das letzte Bollwerk der Nazis konnten die Amerikaner über die einigermaßen erhaltene Brücke bei Remagen überwinden, wenn auch unter großen Verlusten.

Kriegsende in Sicht

Die Rheinüberquerung war der Startschuss für die vielen Evakuierten: Auf nach Hause. Mit und mit trafen nun immer mehr wieder in der Heimat ein, und standen oft vor dem Nichts. Manch einer erzählte meinen Eltern, dass sie sich in der Evakuierung keine großen Gedanken über die Zukunft gemacht hätten, denn die würde eh noch früh genug kommen. Wie wahr.

Der Monat Februar war wenige Wochen vorbei und wir konnten kaum erwarten, dass dem Winter endlich die Schärfe genommen würde. Hin und wieder kam der Frost unvermindert über Nacht zurück. Die Temperaturen stiegen langsam aber stetig an. An den Obstbäumen im Garten zeigten sich die ersten Knospen. Bald würden sie aufgeblüht sein, sehr zur Freude aller, die sich nach all den elenden Kriegsjahren auf den Frieden freuten.

Die Freude sollte leider nicht von langer Dauer sein.

Unter den in der Nachbarschaft einquartierten Amerikanern befand sich auch ein Deutsch sprechender Offizier. Ob ihm als Jude die Flucht vor dem Naziregime in die USA geglückt war, und er nun als Soldat zurückkehrte, darüber hat er meinen Eltern nie eine Andeutung gemacht. Er hat ihnen aber am 28. März gesagt, dass mit dem morgigen Tag die Kirche gesprengt würde, als Wiedergutmachung für die Zerstörung der Vettweißer Synagoge durch die Nazi-Horden. Die Eltern wollten es nicht glauben, doch wie jeder weiß, erfolgte die Sprengung und der Abriss am 29. März 1945.

Den Abriss der Kirche haben wir nicht direkt mitbekommen. Was wir später sahen, war ein brennender Schutthaufen. Die Trümmer wurden bekanntermaßen für den Feldflugplatz in der Gemarkung Vettweiß/Kelz/Gladbach verwendet.

Zum Gottesdienst, der bald darauf in der Gaststätte Weyenberg (heute Gereonstrasse 46) stattfand, danach im Kloster, mussten wir nun von einem Ende des Dorfes zum anderen.

Die Rückkehr der evakuierten Vettweißer Bewohner setzte sich vermehrt fort. Dass sich das Leben langsam normalisierte war für uns Kinder zu beobachten, doch die Sorgen und Nöte der Erwachsenen ließen sich für uns nur erahnen. Es war nicht zu übersehen, langsam aber stetig ging es voran. Dieser Prozess war ebenso unaufhaltsam wie der Wechsel der Jahreszeiten, nach dem Winter kommt immer der Frühling, als Weckruf für die Natur. Im übertragenden Sinne sollte dies auch für das allgemeine Leben gelten.

Nicht erahnen und schon gar nicht zu sehen war das Brennen von Hochprozentigem. Es war nur einem äußerst feinem Geruchsinn geschuldet. Der Schnaps war nicht nur zur Selbstbedienung gedacht, er war auch eine beliebte Währungseinheit, ein begehrtes Tauschobjekt, wenn auch mancher Hochprozentiger ohne betäubte Geschmacksknospen nicht zu ertragen war.

Getauscht wurde z.B Schnaps gegen Benzin (wo immer das Benzin herstammte), Benzin gegen Leder. Das Leder diente der Reparatur von Schuhen, wobei der Arbeitslohn wiederum mit Schnaps beglichen wurde. Ein funktionierender und lebenswichtiger Kreislauf, auch auf dem Gebiet der Lebensmittel.

Im Monat November 1945 begann dann wieder der Schulunterricht. Als Schulraum diente die Verwahrschule im Kloster, wobei der Unterricht vorerst in Etappen abgehalten wurde. Ende 1946 erfolgte der Umzug in die weitgehend wiederhergestellte Schule an der heutigen Schulstrasse. Ab jetzt folgte regelmäßiger Unterricht. Über ein Jahr hatte kein Schulunterricht stattgefunden. Ein Umstand, an den sich die Schüler liebend gewöhnt hatten, der aber von jeglicher Realität weit entfernt war.

Mit dem Umzug in das Schulgebäude setzte ein nie erlebter, sehr strenger Winter ein. Er erstreckte sich vom Monat November bis zum März 1947. Ab Anfang Januar 1947 überlagerte eine außerordentlich extreme Kältewelle Westeuropa. Selbst im März verdeckte der Schnee alles, was die Natur zu dieser Jahreszeit eigentlich zu bieten hat.

Das Wort vom Hungerwinter verfestigte sich. Es gab wenig Essen, Zutaten waren, wenn überhaupt, nur auf Marken in verordneten Portionen erhältlich. Fett und Nährmittel hießen die ungewissen Kategorien, woraus 800 Kalorien pro Tag und Erwachsenem errechnet wurden. Dies sollte reichen.

Eine großzügige Bemessung die nur eingehalten werden konnte, wenn das erforderliche Angebot gegeben und erhältlich war, was aber beileibe sehr selten vorkam. Die Folge war, dass den Bezugsberechtigten die geringe Kalorienmenge körperlich anzusehen war.

Zugegeben, es traf die Bevölkerung in den Städten härter als die Bewohner auf dem Land, denen die Selbstversorgung einigermaßen über die Runden half. Es waren schon mitleiderregende Menschen aus den Städten auf Hamstertour, frierend und vom Hunger gezeichnet. Der Schock über den eisigen Winter saß tief in den Knochen der Menschen.

Der Krieg war auch Ursache für so manchen Erfindungsreichtum von Schülern der Jungen-Oberklasse. Sie sammelten den Schrott von Kriegshinterlassenschaften. Eine äußerst gefährliche Angelegenheit.

Granaten der deutschen 8,8 Flugabwehrkanone, derer man im Umfeld der ehemaligen Stellungen habhaft werden konnte, wurden entschärft. Das in der Granate enthaltene Stangenpulver hatte den Einfallsreichtum der Jungen aus der Oberklasse geweckt.

Sie bedienten sich einer ganz geringen Menge des Pulvers und platzierten es im Aschenkasten des Kohleofens, der die Klasse aufheizte.

War der Ofen nun angeheizt und auf voller Temperatur, fiel glühende Asche durch den Rost in den Aschekasten, das dort verbrachte Pulver entzündete sich, es kam zu einer Verpuffung.

Der nichtsahnende Rektor Engels schickte sofort nach der Schmiede Erken. Franz Erken (besser bekannt als Erkens Männ), stets von den Schülern in ihr Vorhaben und den Zeitpunkt eingeweiht, erreichte, immer eine gewisse Atemnot ob seiner geschätzten Schnelligkeit vortäuschend, den Klassenraum, um nach intensiver Begutachtung dem Rektor mitzuteilen, dass der Unterricht unter keinen Umständen fortgeführt werden könne. Grund dafür sei, dass sich falsche Gase entwickelt hätten.

Es blieb Herrn Rektor dann nicht erspart, den Unterricht für beendet zu erklären und die Schüler nach Hause zu schicken.

Ende der Schulzeit

Mit der Abschlußfeier im März 1951 endete meine Schulzeit. Rektor Engels, die Lehrpersonen, Pfarrer Rütten, Bürgermeister Joentgen, die Elternpflegschaft, wünschten uns Glück für den neuen Lebensabschnitt.

Nach verlorenen Jahren unserer Kindheit, war es Zeit für neues Leben, für Frieden und Zuversicht, für Gelassenheit, für zukünftiges Glück. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.

Alle diese guten Wünsche wurden eingerahmt von einem strahlend blauen Himmel. Der Winter verabschiedete sich, der Frühling hielt Einzug. Nicht nur in der Natur, sondern auch im Leben der aus der Schulzeit Entlassenen, was unsere Lehrerin Frau Mang in einem Gedicht von Friedrich Heinrich Oser festhielt:

Nun fangen die Weiden zu blühen an,

schon zwitschern die Vögel dann und wann.

Und ist's auch der holde Frühling noch nicht,

mit dem schönen Grün und der Blüten licht.

Wer weiß, über Nacht kommt er mit Macht,

und bald mit all seiner Lust und Pracht.

Nun jauchze mein Herz, nun jauchze mein Herz,

nun jauchze mein Herz, heute am dreißigsten März.  Foto: HGV "Mit der lächelnden Lehrerin Gertrud Mang v.l.: Anita Leufgen, Annemie Engels, Agnes Falkenberg, Marianne Dresia"

Foto: HGV "Mit der lächelnden Lehrerin Gertrud Mang v.l.: Anita Leufgen, Annemie Engels, Agnes Falkenberg, Marianne Dresia"